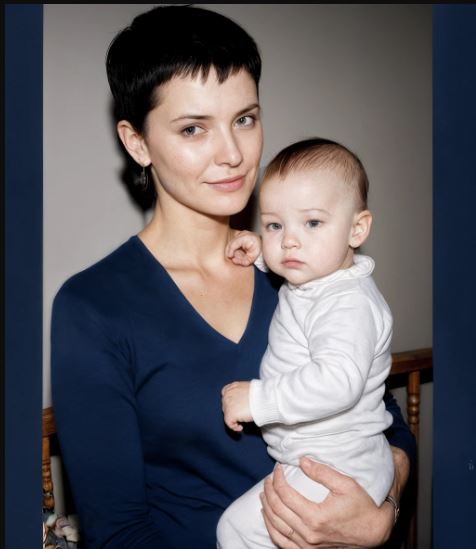

«Mia madre mi ha adottata quando nessuno mi voleva perché ero malata. Oggi sono una campionessa olimpica, ma lei continua a ripetere che la più fortunata è stata lei.»

Dice sempre che tutto è cominciato con una sensazione.

Non una voce dall’alto, né una rivelazione mistica. Solo un pensiero fermo, ostinato, che non la lasciava dormire: da qualche parte c’era un bambino che l’aspettava, proprio lei e nessun altro.

Quel bambino ero io.

Sono nata con una rara patologia ai polmoni, talmente poco studiata che i medici non avevano nemmeno linee guida chiare. I miei genitori biologici sono scomparsi quando ero ancora in terapia intensiva. Nessuna lettera, nessun saluto, nessuna promessa. Solo il vuoto.

Poi, un giorno, è entrata lei.

Kseniya Titova. Insegnante. Single. Nessun marito alle spalle, nessun lavoro prestigioso, nessuna grande sicurezza economica. Solo un cuore che non conosceva la parola “arrendersi” e una cartellina logora, piena di bigliettini e appunti su ogni passaggio burocratico dell’adozione.

Le dissero che non era una buona idea. Che non sarei campata a lungo, che sarei stata debole, che la sua vita sarebbe stata un susseguirsi di ospedali e notti insonni.

Lei ascoltò tutto… e decise di farlo lo stesso.

Non vide una bambina malata. Vide una figlia.

Non vide un caso clinico. Vide una persona da stringere forte.

Quando mi prese in braccio per la prima volta, non si fissò sui tubicini e sulla mia fragilità: si agganciò alla mia forza, quella che ancora nessuno aveva notato.

I primi anni furono un percorso in salita.

Notti intere con lei seduta accanto al mio letto, a controllare il mio respiro corto, a scaldarmi la mano tra le sue perché smettessi di tremare. Non aveva manuali, non aveva esperienza, ma aveva deciso una cosa sola: io dovevo crescere con lei.

Col passare del tempo, la mia salute migliorò. Non sono mai diventata “perfetta”, i medici continuavano a usare parole prudenti, ma lei non si fermò. Consultò specialisti, cercò terapie, pose mille domande. Soprattutto, si rifiutò di farmi vivere come se fossi fatta di cristallo: mi insegnò a cadere e a rialzarmi, a tentare, a sbagliare, a fare cose che “non avrei dovuto poter fare”.

Un giorno, successe qualcosa di imprevisto.

Alle medie scoprii la corsa.

Tutto iniziò con una semplice gara scolastica: poche decine di metri, un campo malmesso, niente di speciale per gli altri. Per me, invece, fu come aprire una finestra. Correre significava respirare davvero, sentire il petto bruciare ma di vita, non di malattia. Ad ogni gara avevo la sensazione che i miei polmoni, anziché cedere, diventassero più tenaci.

Mia madre si trasformò nella mia fan numero uno. Non sapeva nulla di tecnica, cronometri o tempi da battere, ma era sempre lì: sugli spalti, al margine della pista, sotto la pioggia, nelle giornate fredde, nelle calure estive.

Io cominciai a vincere: prima nella mia scuola, poi nelle competizioni locali, poi a livello provinciale. Non ero solo veloce. Ero determinata. Correvo per me, sì, ma al tempo stesso correvo per lei, per quella scelta folle che aveva fatto anni prima.

All’università mi notarono subito. Arrivarono allenatori, società sportive, nuove opportunità. La vera gara iniziava fuori dalla pista: gli allenamenti, le rinunce, le qualificazioni, la pressione. Il mio corpo, un tempo definito “troppo fragile”, imparò a reggere carichi sempre più pesanti.

Dentro di me però il motore restava lo stesso: la donna che aveva firmato tutte quelle carte quando tutti gli altri avevano voltato le spalle.

E poi arrivò il momento che sembrava impossibile: la qualificazione alle Olimpiadi.

Io, la “bambina troppo malata per avere un futuro”, mi ritrovavo a indossare la divisa della nazionale.

Ricordo il podio come se lo stessi rivivendo adesso.

La medaglia al collo, l’inno che riempiva lo stadio, le luci, le bandiere. Tutto era enorme, quasi irreale. Ma i miei occhi cercavano solo una persona tra la folla.

L’ho trovata. Era lì, con lo stesso sguardo che aveva nelle notti in cui si preoccupava per la mia febbre, solo che stavolta quegli occhi erano pieni di lacrime di gioia. Non piangeva per l’oro, piangeva per me. Per il percorso. Per ogni respiro conquistato.

In quel momento ho capito perché lei ripete sempre che la più fortunata è stata lei.

Lei pensa di aver vinto una figlia.

Io so di aver vinto una madre.

Non ha scelto una strada semplice: ha scelto me, con tutte le incognite, le paure, i referti medici pieni di punti interrogativi. Ha messo da parte il proprio comfort per costruire il mio domani. Il suo amore non mi ha resa solo atleta. Mi ha resa la persona che sono oggi.

La mia vittoria più grande non è la medaglia olimpica.

La mia vera vittoria è essere sua figlia.

Oggi credo che il destino non abbia scelto solo una di noi: ci ha rese fortunate entrambe. Io ho trovato lei, lei ha trovato me.

E se in questo momento ti senti a pezzi, solo, senza prospettive, ricordati questo: a volte basta una sola persona che decida di credere in te. Una sola mano tesa può cambiare il corso di un’intera vita.