Avevo appena cinque anni quando i miei genitori morirono in un incidente d’auto.

A quell’età la parola “morte” non significava niente per me. Restavo seduta per ore davanti alla finestra, sicura che prima o poi avrei sentito girare la chiave nella serratura, che li avrei visti entrare con i cappotti ancora bagnati di pioggia. Ma quella porta è rimasta chiusa. Per sempre.

La mia infanzia si è consumata tra rifugi temporanei, istituti e famiglie affidatarie. Cambiavo letto, regole e volti, ma la sensazione era sempre la stessa: non appartenere davvero a nessun posto. L’unico luogo dove riuscivo a respirare un po’ era la scuola.

Con il tempo, lo studio è diventato il mio appiglio, la mia unica costante. Una borsa di studio mi ha permesso di entrare al college e, spinta da una determinazione che neppure conoscevo, mi sono buttata anima e corpo sulla medicina. Anni di notti in bianco e sacrifici mi hanno portata fino alla chirurgia. Oggi, a trentotto anni, vivo la vita che sognavo: passo le giornate in sala operatoria, tra bisturi, luci fredde e monitor, cercando di strappare più vite possibili alla morte. È stancante, logorante, ma non lo cambierei con nessun altro lavoro.

Eppure, c’è un ricordo che non si è mai scolorito.

Avevo otto anni quando mi persi nel bosco durante una tempesta di neve. Il vento sollevava vortici bianchi, il sentiero era sparito e ogni direzione sembrava uguale. Tremavo, il cuore mi martellava nel petto, le mani erano diventate insensibili dal gelo. Il cappottino sottile che indossavo non bastava a proteggermi: sentivo il freddo entrare nelle ossa.

Fu allora che lo vidi.

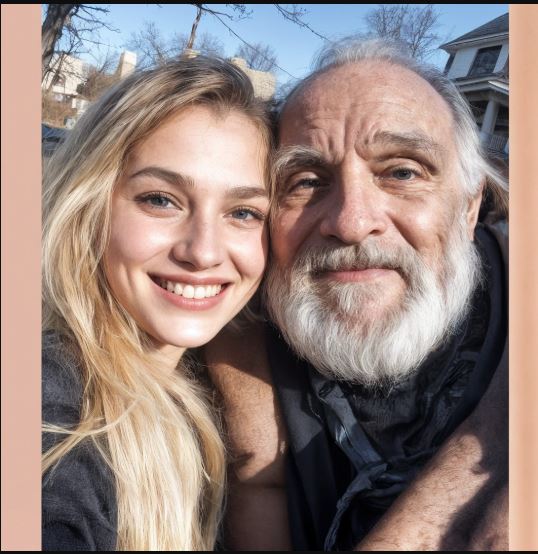

Un uomo con i vestiti consunti, la barba brinata dal ghiaccio e due occhi azzurri pieni di preoccupazione. Mi sollevò da terra senza dire una parola, mi portò in un luogo riparato, comprò un tè caldo e un panino usando gli ultimi spicci che aveva in tasca. Poi chiamò la polizia, si assicurò che fossi al sicuro… e scomparve, senza aspettare neanche un grazie.

Non l’ho più incontrato.

Fino a oggi.

La metropolitana era piena come sempre, corpi stretti uno contro l’altro, odore di pioggia e stanchezza. Io, reduce da un turno infinito, lasciavo vagare lo sguardo tra i volti dei passeggeri, senza davvero vederli. Poi lo notai. Quell’ancora tatuata sull’avambraccio. La stessa che ricordavo su un braccio che mi stringeva forte, tanti anni prima.

— Sei tu… Mark? — la voce mi uscì spezzata.

Lui mi fissò per qualche secondo, come se sfogliasse mentalmente un vecchio album di fotografie. Poi sussurrò:

— La bambina nella bufera?

Annuii.

— Non ti ho mai dimenticato. Mi hai salvato la vita.

Gli proposi di cenare insieme. All’inizio rifiutò, per orgoglio più che per timidezza. Mi disse che stava bene così, che non aveva bisogno di nulla. Ma io insistetti, finché accettò. Gli comprai vestiti puliti, gli pagai una stanza in un piccolo motel. Si lamentò, disse che era troppo, che non dovevo. Io non volli sentire ragioni.

Il giorno dopo tornai da lui.

— Voglio aiutarti a ricominciare — gli dissi. — Posso sistemare i documenti, trovare un posto dove stare, un lavoro…

Mark sorrise, ma nei suoi occhi passò un’ombra.

— Ti ringrazio davvero, piccola. Ma non credo che avrò il tempo per un nuovo inizio. Il mio cuore è messo male. I medici dicono che sono agli sgoccioli.

Sentii la gola stringersi.

— Però, prima che finisca tutto… — aggiunse piano — mi piacerebbe rivedere il mare.

Gli promisi che l’avrei portato. Proprio in quel momento, però, il telefono squillò: dall’ospedale. Una bambina era in condizioni critiche, non c’era nessun altro chirurgo disponibile.

Mark mi prese la mano e annuì appena.

— Vai. Salva lei. È per questo che sei diventata quello che sei.

Gli promisi che sarei tornata. Che avremmo guardato le onde insieme.

Ma quando rientrai al motel, era già oltre quella linea invisibile che separa il sonno dalla fine.

Era disteso sul letto, il volto tranquillo, come se avesse finalmente trovato pace. Le lacrime mi riempirono gli occhi.

— Perdonami… sono arrivata troppo tardi.

Non sono riuscita a portarlo al mare da vivo. Ma ho fatto in modo che riposasse vicino ad esso, dove potesse “ascoltarlo” per sempre.

Trent’anni fa, con un gesto di pura bontà, mi ha regalato la mia vita.

Ora, ogni volta che entro in sala operatoria, cerco di restituire al mondo un po’ della sua gentilezza.