La prima volta che vidi Jacob e Liam erano seduti sui gradini della scuola, sotto una pioggia fina. Si stringevano dentro una felpa troppo grande, come a sparire. Avevano sette anni. Magri, muti, spaventati. Non parlavano con nessuno: non agli insegnanti, non ai compagni, quasi nemmeno tra loro. Restavano lì, fermi, ad aspettare non si sa cosa.

Io avevo trentatré anni, single, maestra di quarta alla Maple Glen Elementary, una piccola scuola in una cittadina dove tutti conoscono tutti. Insegnavo da quasi dieci anni: credevo di aver visto di tutto — difficoltà d’apprendimento, comportamenti complicati, famiglie al limite. Ma non avevo mai incontrato due bambini come loro.

Un pomeriggio piovoso il preside mi fermò alla porta:

«Ms. Hart, può tenere d’occhio i gemelli Miller dopo le lezioni?»

«Certo», risposi, senza immaginare quanto quel “sì” avrebbe cambiato la mia vita.

I genitori di Jacob e Liam erano morti da poche settimane, in un incidente. Senza parenti disponibili, i bambini erano finiti in una casa-famiglia, in attesa di una sistemazione. Erano inseparabili, e questo rendeva tutto più difficile: pochi erano disposti ad accogliere due fratelli insieme, per di più traumatizzati.

Li osservavo ogni giorno. Si muovevano come un unico organismo: Liam cercava lo sguardo di Jacob prima di rispondere a una domanda; Jacob non toccava il vassoio finché Liam non prendeva il primo boccone. Due metà dello stesso cuore.

Per un po’ rimasero con me a scuola anche dopo l’orario: panini condivisi, compiti fatti al mio tavolo, disegni alla lavagna, e la cura meticolosa della nostra tartaruga di classe. Il silenzio, piano piano, si incrinò. Prima un accenno di sorriso, poi una risata strozzata. Un pomeriggio, mentre andavamo verso il parcheggio, Jacob mi tese la mano. Quel gesto mi attraversò come una corrente.

Quella notte non dormii. Pensavo a loro, a quanto vuoto dovesse essere il loro mondo. Non serviva qualcuno “per un po’”. Serviva una casa. Per sempre.

Non ero sposata, non avevo figli, non avevo mai pensato all’adozione. Ma l’amore non segue i piani: risponde ai bisogni. Entro fine mese, tra modulistica infinita, colloqui, ispezioni e notti in bianco, i ragazzi si trasferirono da me.

Avevo paura. Se non fossi stata all’altezza? Se mi avessero rifiutata? Se li avessi delusi? Poi, una sera, mi chiamarono “mamma”. Timidi, incerti. Quel suono mi aprì il petto come una finestra al sole.

Crescere due bambini feriti non è una fiaba.

Jacob si svegliava urlando per gli incubi; Liam arrancava a scuola. Bastava una matita smarrita, una storia saltata, un rumore secco per farli crollare. Terapia, assistenti sociali, giornate in cui mi sembrava di non farcela. E, nonostante tutto, c’era così tanto amore.

Mattine impiastricciate di sciroppo per i pancake. Battaglie di neve in giardino. Candele di compleanno, abbracci prima della buonanotte. Disegni storti sul frigorifero. Biglietti per la Festa della Mamma: “Alla migliore mamma del mondo”.

Guarimmo insieme. Jacob diventò il pensatore quieto, amante dei libri e del disegno; Liam l’anima del palcoscenico, iscritto al teatro, il comico di casa. Diversi, inseparabili. E io, la loro mamma.

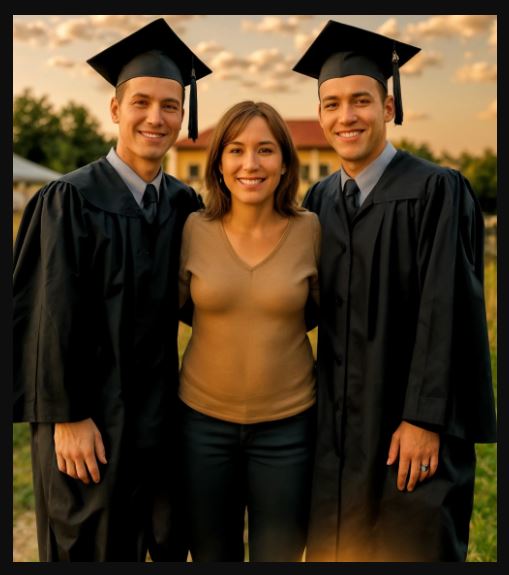

Gli anni scivolarono via. Li guardai diplomarsi, seduta in platea, con il cuore che batteva forte mentre lanciavano i cappelli in aria e mi cercavano con lo sguardo. «Ti vogliamo bene, mamma!», gridarono. Pensai: ecco, tutto ha avuto un senso.

Poi arrivò la sorpresa. Ventidue anni dopo quel primo incontro sotto la pioggia, ero sul divano a sfogliare vecchie foto quando il campanello suonò.

«Mamma, vestiti. Usciamo», disse Liam dal corridoio.

«Dove?» «Vedrai», sorrise Jacob.

Mi aiutarono con un abito elegante e mi sistemarono in auto. Un’ora di strada tra campi e paesini, fino a un teatro storico in centro. Le luci si abbassarono, lo schermo si accese.

Iniziò un documentario. Su di me.

Riprese delle lezioni, foto dei primi giorni con loro, interviste a vicini, amici, ex alunni. Poi apparvero Jacob e Liam, ormai uomini.

«Lei ci ha salvato», disse Jacob piano. «Ha rinunciato a tanto per noi. Non doveva, ma l’ha fatto.»

«Pensavo di non avere mai una famiglia vera», aggiunse Liam con la voce rotta. «Ce l’ha regalata lei. Il suo cuore.»

Alla fine, la sala si alzò in piedi. Ex studenti, colleghi, famiglie: un applauso che sembrava non finire. Ma il momento più intenso arrivò subito dopo. Liam salì sul palco:

«Mamma, oggi è speciale. Vogliamo onorarti. E… c’è qualcuno che desidera ringraziarti.»

Dal lato del palco uscì una donna alta, elegante, gli occhi lucidi.

«È la sorella di nostra madre biologica», spiegò Jacob. «Ci cercava da anni. Voleva conoscere chi ci ha cresciuti.»

La donna mi abbracciò forte. «Grazie», sussurrò. «Per averli amati quando io non potevo. Sei la ragione per cui sono gli uomini che sono.»

Piansi — lacrime di gioia, di pace.

Fuori, sotto le stelle, i ragazzi mi porsero una busta. Dentro, un certificato.

«Congratulazioni, mamma: Insegnante dell’Anno di Maple Glen», disse Jacob. Poi tirò fuori una chiave. «E questa è la nostra ultima sorpresa: una baita sul lago. Così potrai scrivere quel libro per bambini di cui parli da sempre.»

Rimasi senza parole.

«Ci hai dato tutto», disse Liam. «Ora tocca a noi.»

Oggi mi sveglio con il canto degli uccelli e il respiro del lago. Scrivo storie per bambini davanti alla finestra, caffè caldo tra le mani. Jacob passa la domenica con la sua futura moglie; Liam mi chiama ogni sera, anche se sfiora i trent’anni.

A volte mi chiedono se mi pento di non essermi sposata o di non aver avuto figli biologici. Sorrido. Non ho dato loro la vita, ma sono nati nel mio cuore — e quell’amore è reale, forse più del sangue.

Perché una famiglia non è solo genealogia. A volte nasce in una classe, sotto la pioggia, su uno scalino di scuola — quando un’insegnante trova il coraggio di dire sì.

E, ventidue anni dopo, quel sì continua a risuonare. Scalda la mia casa. E il mio cuore.