Quando Daniel, il migliore amico del mio marito scomparso, mi chiese di sposarlo, pensai di aver già attraversato il peggio del lutto e dissi sì. Ma la notte delle nozze, davanti a una cassaforte vecchia e graffiata, con le dita incapaci di stare ferme, l’uomo che era appena diventato mio marito pronunciò una frase capace di spaccare in due tutto ciò che credevo di sapere sull’amore, sulla lealtà e sulle seconde possibilità.

Ho quarantun anni e, in certi giorni, mi sembra ancora impossibile che questa sia davvero la mia vita.

Per vent’anni sono stata la moglie di Peter. Non nel modo perfetto, da fotografia incorniciata, ma in quello vero: storto, tenero, fatto di abitudini e di piccoli miracoli quotidiani. Abitavamo in una casa coloniale con quattro camere, pavimenti che cigolavano come se avessero un carattere tutto loro e una veranda sul retro che chiedeva sempre una riparazione, come un animale domestico viziato. E avevamo due figli che riempivano ogni spazio di rumore, disordine e felicità.

Oggi mio figlio ha diciannove anni e studia ingegneria “da qualche parte a ovest”, come ripete con quel tono da adulto a cui non mi sono ancora abituata. Mia figlia ne ha appena compiuti ventuno e ha scelto un’università dall’altra parte del paese, quasi fosse una sfida personale: dimostrare a se stessa che poteva farcela da sola.

La casa, senza di loro… senza Peter… è diventata fuori tono. Silenziosa in un modo innaturale, vuota come un teatro dopo lo spettacolo. Come se ogni stanza trattenesse il fiato.

Peter diceva spesso che la nostra vita era “ordinaria”, e lo diceva come fosse il complimento più alto. Partite di calcio il sabato mattina. Cene bruciacchiate che finivano tra risate e pizza dell’ultimo minuto. Discussioni sciocche su chi dovesse portare fuori l’immondizia.

Provava ad aggiustare qualsiasi cosa con una sicurezza totalmente sproporzionata alle sue competenze, anche quando era chiaro che avrebbe peggiorato la situazione. Io fingevo di essere furiosa mentre lo guardavo imprecare contro il lavandino della cucina.

Non era perfetto. Certo che no. A volte mi faceva impazzire. Ma era presente, gentile, affidabile. Mi faceva sentire al sicuro in un modo che non avevo nemmeno capito di desiderare… finché non me l’hanno strappato via.

Sei anni fa un ubriaco bruciò un semaforo rosso mentre Peter tornava dal lavoro. Un agente suonò alla mia porta. Io ricordo solo il crollo: le ginocchia sul portico, il respiro spezzato, il mondo che si allontanava come un rumore ovattato.

Delle settimane successive non ho un ricordo continuo. Solo frammenti.

Mia figlia che piangeva chiusa in bagno. Mio figlio che era diventato improvvisamente muto, come se parlare significasse ammettere che fosse tutto vero. Io, in cucina alle due di notte, immobile davanti alla tazza di Peter rimasta accanto al lavello, come se lui dovesse rientrare e afferrarla con il suo gesto automatico.

E in mezzo a quel disastro, c’era Daniel.

Dan non era “un amico” di Peter. Era il fratello scelto, quello che la vita ti regala quando non te ne dà uno di sangue. Erano cresciuti a tre case di distanza, avevano attraversato l’università a colpi di ramen scadente e decisioni idiote, e a ventidue anni avevano guidato da costa a costa troppo poveri per permettersi gli hotel.

Anche Dan aveva le sue crepe: sposato troppo presto, divorziato dopo tre anni, e impegnato a fare del suo meglio in una co-genitorialità faticosa per una bambina che meritava più stabilità di quella che i suoi genitori erano riusciti a costruire. Non parlava male della ex. Non si dipingeva mai come vittima. Ho sempre rispettato quella parte di lui: la capacità di prendersi le responsabilità senza cercare applausi.

Quando Peter morì, Dan non “chiese” di entrare nella nostra vita: si presentò e basta. Senza domande, senza bisogno di permesso. Riparò il tritarifiuti che Peter rimandava da mesi. Mi portò la spesa quando io mi dimenticavo perfino di mangiare. Si sedeva con mio figlio in garage e lo lasciava sfogare la rabbia su due assi di legno, martello in mano.

E soprattutto: non trasformò mai tutto quello in una storia su di sé.

«Non devi continuare a fare ogni cosa per noi», gli dissi una sera, forse quattro mesi dopo il funerale. Stava cambiando una lampadina in corridoio. Una sciocchezza. Una cosa che avrei potuto fare io… se avessi avuto le energie persino per accorgermene.

«Lo so», rispose senza guardarmi. «Ma Pete l’avrebbe fatto per me.»

Fine. Nessun sottinteso, nessuna strategia. Solo un uomo che manteneva una promessa invisibile.

I sentimenti non arrivarono come un’esplosione. Entrarono piano, quasi di nascosto. All’inizio non li riconobbi: li scambiai per gratitudine, per sollievo, per abitudine.

Erano passati tre anni dalla morte di Peter. I ragazzi stavano ritrovando un equilibrio. Io stavo imparando a essere di nuovo una persona, non solo “la vedova”. Dan cominciò a farsi vedere un po’ meno, mi lasciò spazio, come se avesse intuito qualcosa che io non sapevo nemmeno di avere bisogno.

Poi, una sera, il lavandino della cucina cominciò a perdere e io lo chiamai senza pensarci.

Arrivò in tuta, una vecchia maglietta del college e la cassetta degli attrezzi in mano.

«Lo sai, vero, che potevi chiudere l’acqua e chiamare un idraulico domani?» disse, già inginocchiato per guardare sotto.

«Lo so», ammisi appoggiandomi al piano. «Ma tu costi meno.»

Rise. E dentro di me qualcosa scattò.

Non fu un momento da film. Niente fulmini, niente musica che cresce. Solo due persone in cucina a mezzanotte e una consapevolezza improvvisa: non mi sentivo più sola.

Nel corso dell’anno successivo, scivolammo dentro qualcosa che potevo descrivere solo come “naturale”. Caffè la domenica mattina. Film il venerdì sera. Discorsi lunghi su niente e su tutto. I miei figli se ne accorsero prima di me.

«Mamma», mi disse mia figlia durante le vacanze invernali, «lo sai che Dan è innamorato di te, vero?»

«Cosa? No. Siamo amici.»

Lei mi fissò con quello sguardo che significa: io sono giovane, ma non sono stupida.

Non sapevo cosa fare con quell’informazione. E, soprattutto, non sapevo se avevo il diritto di farci qualcosa. Peter se n’era andato da quattro anni, e una parte di me si sentiva ancora colpevole, come se amare un altro uomo fosse un tradimento verso qualcuno che non poteva più difendersi.

Ma Dan non spinse mai. Non chiese più di quanto fossi pronta a dare. E forse proprio questo rese tutto… possibile. Non era una sostituzione: era la vita che continuava a muoversi, ostinata, anche quando tu avresti voluto restasse ferma.

Quando finalmente mi disse la verità, eravamo sul portico a guardare il tramonto. Aveva portato cibo cinese. Io avevo aperto una bottiglia di vino.

«Devo dirti una cosa», disse senza guardarmi. «E se vuoi mi dici di andarmene e di non tornare più. Però non posso continuare a fingere.»

Il cuore mi salì in gola. «Dan…»

«Sono innamorato di te, Isabel.» Lo disse piano, come se stesse confessando una colpa. «Da tanto. E lo so che è sbagliato. Pete era il mio migliore amico. Ma non riesco a spegnerlo.»

Avrei dovuto restare scioccata. Avrei dovuto chiedere tempo. Invece… la verità è che lo sapevo. Forse da mesi. Forse da molto di più.

«Non è sbagliato», mi uscì. «Io… lo sento anche io.»

Solo allora mi guardò davvero. E vidi le lacrime ferme agli angoli dei suoi occhi.

«Sei sicura?» sussurrò. «Perché non posso essere un’altra perdita per te. Non posso essere qualcosa che ti farà male.»

«Sono sicura.» E, in quel momento, lo ero davvero.

Non lo dicemmo subito a tutti. Volevamo capire se fosse reale o solo un miscuglio di dolore e conforto, un modo contorto di restare aggrappati a Peter.

Ma dopo sei mesi era chiaro: non stava svanendo. Non era un’illusione.

Quando lo comunicammo alle persone, i miei figli reagirono ognuno a modo suo. Mio figlio parlò poco, strinse la mano a Dan e disse soltanto: «Papà avrebbe voluto vederti felice.»

Mia figlia pianse e ci abbracciò entrambi.

La persona che mi terrorizzava di più, però, era la madre di Peter. Aveva perso il suo unico figlio. Come potevo guardarla negli occhi e dirle che stavo andando avanti… con l’uomo più vicino a lui?

La invitai a prendere un caffè. Mi tremavano le mani per tutto il tempo.

«Devo dirti una cosa…» iniziai.

Lei mi interruppe con una calma quasi disarmante. «Lo so.»

Mi bloccai. «Come…?»

«Tesoro, non sono cieca.» Mi prese le mani sopra il tavolo. «Peter vi voleva bene. A entrambi. E se avesse potuto scegliere qualcuno capace di proteggerti e farti sorridere ancora, sarebbe stato Dan.»

Scoppiai a piangere senza controllo.

«Non stai tradendo mio figlio», disse. «Stai vivendo. E lui avrebbe voluto questo.»

Così ci fidanzammo. Niente effetti speciali. Solo Dan in ginocchio nella stessa cucina dove anni prima aveva riparato il mio lavandino.

«Non ti prometto la perfezione», disse. «Ma ti prometto che ti amerò finché avrò fiato.»

«È l’unica cosa che mi serve», risposi.

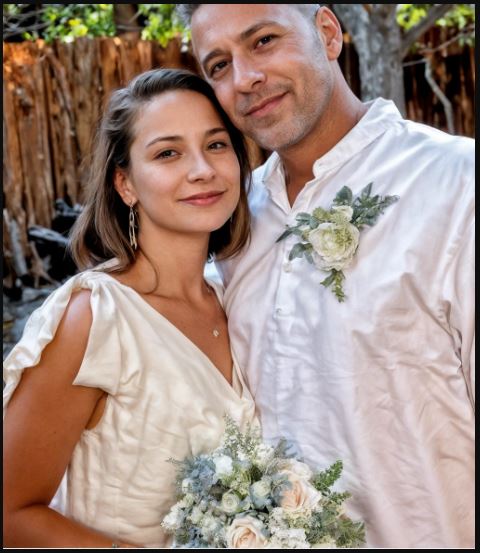

Il matrimonio fu piccolo, intimo. Solo famiglia e amici stretti, nel mio giardino. Lucine appese tra gli aceri, sedie prese in prestito, risate vere. Io indossavo un abito color crema, semplice. Dan era nervoso e felice nel suo completo blu.

Scrivemmo i voti. Le sue parole mi fecero tremare.

«Prometto di onorare l’uomo che ci ha uniti, anche se oggi non è qui. Prometto di amarti nel modo che meriti. E prometto che ogni giorno proverò a essere all’altezza di te.»

Il ricevimento fu esattamente come lo volevamo: caldo, informale, autentico. Mia figlia fece un brindisi che fece ridere e singhiozzare mezza gente. La figlia di Dan, che ormai aveva tredici anni, si alzò e disse: «Sono felice che papà abbia trovato qualcuno che lo fa sorridere di nuovo.» Mi si spezzò qualcosa dentro, per la dolcezza e la verità di quella frase.

Quando l’ultimo ospite se ne andò e noi rientrammo nella casa di Dan — la nostra casa, ormai — mi sentivo leggera come non mi succedeva da anni. Forse potevo farcela davvero. Forse potevo ricominciare.

Mi tolsi i tacchi, mi lavai il viso. Avevo ancora addosso il calore degli abbracci, negli occhi i riflessi delle lucine tra gli alberi. Tornai in camera aspettandomi di trovare Dan rilassato, magari già cambiato, con quella felicità stanca che arriva dopo una giornata piena.

Invece era davanti alla cassaforte incassata nell’armadio. Rigido. Spalle tese. Mani che tremavano.

«Dan?» risi piano, cercando di sdrammatizzare. «Che fai? Sei ancora in ansia?»

Non si girò. Non rispose. Restò lì come se fosse inchiodato.

«Dan… mi stai spaventando.»

Quando finalmente si voltò, il suo volto mi tolse il respiro: colpa. Una colpa densa, pesante. E sotto, una paura vera.

«C’è una cosa che devi vedere», sussurrò. «Dentro la cassaforte… devi leggerla. Prima che… prima della nostra prima notte da marito e moglie.»

Lo stomaco mi cadde.

«Di che cosa stai parlando?»

Inserì il codice con dita incerte. La cassaforte si aprì con un clic secco nel silenzio.

«Mi dispiace», disse, e la voce gli si spezzò. «Avrei dovuto dirtelo prima.»

Tirò fuori una busta bianca, consumata ai bordi, come se fosse stata rigirata tra le mani troppe volte. Dentro c’era un vecchio telefono.

Lo schermo era crepato. Sembrava tenuto insieme dalla pura testardaggine.

«Cos’è?» chiesi, e la mia voce uscì più piccola del previsto.

«Il mio vecchio telefono.» Lo accese e attese che si accendesse del tutto. «Mia figlia l’ha trovato qualche settimana fa. Non lo vedevo da anni. L’ho messo in carica e ho trovato…»

Si interruppe, aprì i messaggi e mi voltò lo schermo.

Una conversazione tra lui e Peter. Di sette anni prima. Prima dell’incidente.

Dan scorse verso l’alto. All’inizio c’erano battute stupide, sport, programmi per una birra. Poi il tono cambiava, come quando qualcuno smette di scherzare e lascia uscire ciò che teneva dentro.

Dan: A volte vi guardo e mi chiedo se sarò mai così fortunato. Tu e Isabel… voi funzionate.

Peter: Ci arriverai. Serve tempo.

Dan: Sì, forse. Però hai fatto centro con lei. È incredibile. Sei fortunato, lo sai?

E poi la risposta di Peter.

Una riga che mi gelò.

Peter: Non farlo. Non andare lì.

Peter: Promettimi che non ci proverai mai con lei. Mai. È mia moglie. Non superare quella linea.

Rimasi a fissare quelle parole finché non cominciarono a sfocarsi. Le mani mi si intorpidirono. In quell’istante vidi tutto: Dan, nel pieno del suo divorzio, stanco e a pezzi, aveva lasciato scappare qualcosa di troppo. E Peter, innamorato e protettivo, aveva tracciato un confine netto.

Dan parlò con voce bassa, rotta.

«Avevo dimenticato che quella conversazione esistesse. Ero a terra. Il mio matrimonio stava crollando. Vi vedevo alle grigliate e sembravate… interi. E ho detto una stupidaggine. Non avevo piani, te lo giuro. Tu eri sua moglie. Non mi sono mai permesso nemmeno di pensarti in quel modo.»

Si sedette sul letto, la testa tra le mani.

«Quando ci siamo avvicinati dopo che lui è morto, non era un progetto. Non era una manovra. È successo. E Pete era già via da anni. Ma quando ho ritrovato quei messaggi… avevamo già mandato gli inviti, organizzato tutto. Sono andato nel panico. Perché se avessi infranto quella promessa? Se avessi approfittato di te quando eri vulnerabile? E se fossi… la peggiore persona?»

Alzò lo sguardo. Non l’avevo mai visto così devastato.

«Dimmi la verità. Pensi che ti abbia manipolata? Pensi che abbia usato il tuo dolore per ottenere quello che volevo?»

Si passò una mano sul viso, disperato.

«Perché se lo pensi, ci fermiamo. Dormo sul divano. Annulliamo tutto. Facciamo quello che ti serve.»

Io lo guardai — mio marito, appena sposato — che nella notte delle nozze era pronto a lasciarmi andare per paura di avermi ferita.

«Mi ami?» gli chiesi.

Mi avvicinai e gli presi il viso tra le mani, costringendolo a guardarmi.

«Peter non aveva previsto di morire», dissi piano. «Non poteva immaginare come sarebbe diventata la nostra vita. Ma se potesse vederci adesso, credo che sarebbe sollevato. Perché, tra tutti gli uomini del mondo, io ho finito per stare con qualcuno di buono. Con qualcuno che non mi ha mai spinta. Con qualcuno che non ha mai usato il mio dolore contro di me. Con qualcuno che si sta consumando per un messaggio di sette anni fa.»

Gli occhi di Dan si riempirono.

«Non hai infranto una promessa», continuai. «È successo qualcosa che nessuno voleva. La vita ha fatto il suo giro brutale. Noi abbiamo resistito e ci siamo ritrovati dall’altra parte. Questo non è tradimento. È… essere umani.»

«Avevo paura di dirtelo», sussurrò.

«Lo so.» Gli accarezzai la guancia. «Ed è proprio per questo che so di aver scelto la persona giusta.»

Ci baciammo. Non un bacio impaziente, né da favola. Un bacio che sembrava una decisione. Un “ci scegliamo” detto con tutte le cicatrici in vista.

Quella notte facemmo promesse nuove, solo noi due, nel silenzio. Promesse che non cancellavano il passato e non lo insultavano, ma lo tenevano al suo posto: parte della storia, non una prigione.

Ogni mattina, quando mi sveglio accanto a Dan, so di avere fatto la scelta giusta. Non perché fosse facile, pulita o priva di complicazioni. Ma perché l’amore non è perfezione: è presenza. È onestà anche quando brucia.

Peter sarà sempre dentro la mia vita. Mi ha dato vent’anni, due figli meravigliosi, una forma d’amore che porterò con me per sempre. Ma non era la fine della mia storia.

Dan è il mio secondo capitolo.

E forse è questo che nessuno ti dice del lutto e della guarigione: non sostituisci chi hai perso. Non lo cancelli. Però non smetti nemmeno di vivere.

Ho quarantun anni. Sono stata moglie due volte. Ho seppellito un amore e ne ho ritrovato un altro quando credevo fosse impossibile. E se ho imparato qualcosa, è che il cuore è più resistente di quanto immaginiamo: può spezzarsi e continuare a battere. Può amare ancora senza sminuire ciò che è venuto prima.

E a chi ha paura di essere “in ritardo”, di aver sbagliato troppo, di non meritare più felicità… posso dire solo questo: non è vero.

La vita è disordinata, complicata, raramente segue i piani.

Ma a volte, se siamo fortunati, trova comunque il modo di portarci esattamente dove dovevamo arrivare.