«Mia madre mi ha scelta quando ero solo una diagnosi e nessuno mi voleva. Oggi ho conquistato l’Olimpiade, ma lei ripete ancora che la vera fortunata è stata lei.»

Ha sempre detto che non fu magia, né segni dal cielo.

Fu qualcosa di più semplice e, proprio per questo, più potente: una convinzione netta, quasi ostinata. Da qualche parte esisteva un bambino che la stava aspettando. Non “un” bambino qualunque. Il suo.

Quel bambino ero io.

Sono venuta al mondo con una rara patologia ai polmoni, talmente insolita che persino i medici navigavano a vista. Terapie, macchinari, parole sussurrate nei corridoi. E poi, all’improvviso, il silenzio più duro: i miei genitori biologici sparirono mentre ero ancora in terapia intensiva. Nessuna spiegazione, nessuna lettera. Solo assenza.

Ed è lì che arrivò lei.

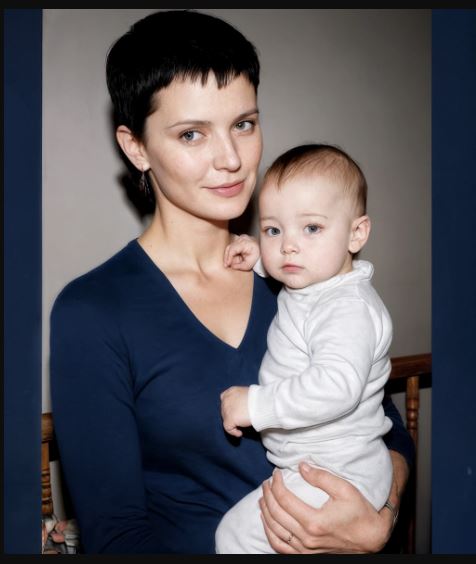

Kseniya Titova. Un’insegnante. Una donna sola, senza un cognome “importante” dietro, senza conti in banca da capogiro o appoggi utili. Aveva soltanto una cosa che nessuno poteva misurare: la capacità di amare senza condizioni. E una cartellina gonfia di documenti, post-it e appunti scritti a mano, come se quella burocrazia fosse una strada da attraversare a qualunque costo.

Le parlarono chiaro, con quel tono che i grandi usano quando credono di fare “il bene”:

“Non sarà facile.”

“Resterà fragile.”

“Passerà la vita tra ospedali e controlli.”

“Potrebbe non farcela.”

Lei ascoltò tutto. E non si spostò di un millimetro.

Non vide una bambina difettosa. Vide una figlia. Vide una persona, non un referto. Quando mi prese in braccio per la prima volta, non fu la mia debolezza a colpirla: fu qualcosa che lei chiamò, anni dopo, “forza nascosta”. Un’energia minuscola, ma reale. Come una scintilla sotto la cenere.

I primi anni furono una salita ripidissima.

Notti in bianco a contare i miei respiri, con la sua mano sulla mia schiena come se potesse guidare l’aria dentro di me. Il suono della tosse, il ronzio dei nebulizzatori, il terrore che si infilava tra i pensieri quando la febbre non scendeva. Lei non aveva manuali, né esperienza, né una rete di aiuti pronta a sostenerla. Eppure aveva una certezza incrollabile: io dovevo restare con lei. Punto.

Con il tempo, la mia salute migliorò. Non diventò mai perfetta, ma smise di essere una condanna quotidiana. Kseniya non si accontentò: cercò specialisti ovunque, studiò, fece domande, cambiò terapie, inseguì soluzioni come si inseguono i treni che non vuoi perdere. E, soprattutto, non mi fece mai sentire di vetro.

Mi insegnò a resistere.

Mi insegnò a non chiedere scusa per il mio corpo.

Mi insegnò che la fragilità non è vergogna: è solo un punto di partenza.

Poi arrivò la scuola media. E con lei, un incontro inatteso: la corsa.

All’inizio fu quasi un gioco. Un paio di gare, una pista consumata, scarpe qualsiasi. Ma bastarono pochi metri per sentire una cosa nuova: libertà. Correre, per me, era come aprire una finestra dentro il petto. Era aria. Era vita. Ogni volta che tagliavo il traguardo, i miei polmoni—imperfetti, sì—sembravano ricordarsi di cosa erano capaci.

Kseniya diventò la mia prima tifosa. Non capiva di tecnica, non conosceva tempi e strategie, ma conosceva l’essenziale: esserci. Sempre. Con il sole, con la pioggia, con il vento che tagliava la faccia. La vedevo a bordo pista e mi bastava quello per non mollare.

Le vittorie iniziarono ad arrivare. Prima tra i corridoi della scuola, poi nelle gare provinciali. E io cominciai a intuire una verità che mi faceva tremare: non ero solo “brava”. Ero veloce. Incredibilmente veloce.

All’università, gli allenatori mi notarono presto. Arrivarono proposte, programmi, maglie ufficiali, stage, convocazioni. La pista diventò un lavoro, un rito, una disciplina feroce. Lì capii che il talento da solo non basta: servono ossessione, sacrificio, silenzio, ripetizione. E ogni volta che la fatica mi spezzava le gambe, io pensavo alla stessa immagine: una donna in piedi accanto a un letto d’ospedale, che non si è mai spaventata di amarmi.

Lei era il mio motore.

E poi—contro ogni previsione, contro ogni pronostico, contro quel passato che sembrava scritto con l’inchiostro nero—arrivò il momento che non osavo nemmeno pronunciare ad alta voce: la qualificazione olimpica.

Io. La bambina data per persa. Io avrei rappresentato il mio Paese.

Il giorno della gara lo ricordo come si ricordano le cose che ti cambiano per sempre: i rumori lontani, le luci troppo chiare, il battito del cuore che fa male. E quando tutto finì e mi ritrovai sul podio, con la medaglia al collo e l’inno che si alzava nell’aria, non cercai le telecamere. Cercai lei.

La vidi in tribuna.

Gli stessi occhi che mi avevano vegliata nelle notti più dure ora brillavano di lacrime. Non era orgoglio per il metallo. Era qualcosa di più profondo: sollievo, amore, gratitudine. Come se, in quel momento, ogni paura vissuta insieme avesse finalmente trovato un senso.

Dopo, quando la gente mi chiamava “campionessa”, io sorridevo. Ma dentro sapevo che la mia vittoria più grande non stava in quella medaglia. La mia vittoria più vera aveva un nome e un cognome, e un modo speciale di dire le cose.

Perché Kseniya, ancora oggi, insiste:

“Non sei stata tu la fortunata. Sono stata io. Io ho avuto te.”

E ogni volta che lo dice, mi spiazza. Poi capisco.

Lei non ha scelto un futuro comodo. Non ha scelto la strada semplice. Ha scelto me quando ero un rischio, un peso, un’incognita. E quell’amore, messo davanti a tutto, mi ha costruita pezzo per pezzo.

Oggi so che il destino ha fatto un regalo a entrambe: io ho trovato lei, e lei ha trovato me. E se stai leggendo questa storia con il cuore stanco, pensando che non ci sia più spazio per la speranza, tieni stretta una cosa:

a volte basta una sola persona che ti scelga davvero.

Un solo gesto.

E una vita intera può cambiare direzione.