Il ronzio costante dei motori fasciava la cabina del volo 237, in rotta da New York a Los Angeles, come una ninna nanna metallica. Per molti passeggeri era l’ennesima traversata: auricolari, libri aperti a metà, palpebre già pesanti prima ancora che l’aereo prendesse quota. Per Sophia Turner, invece, nessun volo era mai “normale”. In quasi dieci anni di uniforme aveva capito che il suo lavoro non si misurava in vassoi e caffè: era saper osservare, interpretare un’esitazione, accorgersi di un respiro troppo corto. Essere lì, davvero, quando nessuno guarda.

Il bambino vicino all’oblò

Quel pomeriggio, arrivata all’altezza della fila 18, qualcosa la costrinse a rallentare.

Un bambino di circa dieci anni sedeva accanto al finestrino. Il posto accanto, vuoto, lo faceva sembrare ancora più piccolo. Teneva lo zaino stretto al petto come se fosse un salvagente, le spalle rigide, lo sguardo in continuo movimento lungo il corridoio.

Non c’era in lui la curiosità tipica di quell’età. C’era semmai un’attenzione spaventata, quella di chi cerca un riferimento e non lo trova. Le dita si mossero nervose, poi si fermarono, componendosi in un gesto preciso. Insolito. Quasi studiato.

All’inizio Sophia pensò a un tic o a un gioco. Ma il bambino lo ripeté identico, senza esitazioni, con una serietà che le gelò un istante lo stomaco.

Sophia lo riconobbe.

Un segnale di richiesta d’aiuto, discreto ma inequivocabile.

Una verità detta piano

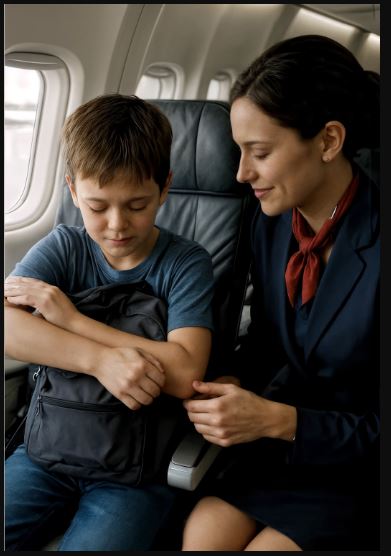

Senza creare allarme, Sophia si accovacciò accanto al bracciolo, portandosi al suo livello. Ammorbidì la voce, come si fa con chi sta per crollare.

— Ciao. Io sono Sophia. Va tutto bene?

Il bambino deglutì. Le labbra tremarono appena. Guardò di lato, poi in avanti, come se temesse che qualcuno lo stesse ascoltando.

— Io… non trovo la mia mamma — sussurrò, quasi senza fiato.

Un’ondata di sollievo e allerta le attraversò il petto insieme. Non vedeva pericoli evidenti, ma la paura di quel piccolo era reale, viva.

— Non siete seduti vicini? — chiese, mantenendo il tono neutro.

Lui scosse la testa.

— Forse è più indietro… non lo so. Al gate ci hanno detto che… che andava bene così. Poi ho guardato e… non c’era più.

Gli occhi gli si lucidarono di colpo, come se fino a quel momento avesse trattenuto tutto con la forza delle dita.

Sophia gli sfiorò la mano, senza invadere.

— Hai fatto benissimo a farmelo capire — disse con un sorriso stabile, caldo. — Adesso la cerchiamo insieme, va bene?

Il bambino annuì, aggrappandosi a quel “insieme” come a una corda tesa.

Un nome, una fila

In cambusa Sophia aprì l’elenco passeggeri con una rapidità che era quasi automatica.

Ethan Harris, 18A.

Emily Harris, 32C.

Il cuore le diede un colpo secco: non era una separazione “di due file”. Era quasi tutta la cabina.

Si incamminò verso il fondo. Alla fila 32 trovò una donna sulla trentina, le mani intrecciate così forte da sbiancare le nocche, lo sguardo fisso su un punto che non esisteva.

— Signora Harris? — chiese Sophia con gentilezza, ma senza giri.

La donna sollevò gli occhi, come risvegliata.

— Sì… sono io.

— Suo figlio è seduto in 18A. Sta bene, ma si è spaventato. Molto.

Il volto della donna si svuotò di colore.

— Oh Dio… — mormorò. — Pensavo fosse qualche fila più avanti. Ci hanno separati all’ultimo, al gate. Mi hanno detto che era una cosa normale, che ci saremmo ritrovati subito… Non ho capito che… che per lui…

La voce le si spezzò. Non finì la frase, perché la frase si capiva da sola.

Il ricongiungimento

Sophia tornò da Ethan e gli tese la mano.

— Vieni con me.

Lui la afferrò immediatamente, con una stretta forte e umida di sudore, come se temesse che mollando avrebbe perso tutto.

Camminarono lungo il corridoio. Ogni passo sembrava più lungo del precedente. Quando Ethan vide sua madre, il suo viso cambiò in un lampo: la paura si sciolse in qualcosa di luminoso e urgente.

— Mamma! — gridò.

Emily si alzò di scatto, urtando il bracciolo, e corse verso di lui. Lo strinse come se volesse ricucire uno strappo invisibile. Ethan le affondò il volto nella spalla e scoppiò a piangere senza trattenersi più.

— Non ti trovavo… pensavo… — singhiozzò.

— No, amore. No — gli sussurrò lei tra i capelli. — Sono qui. Io sono qui.

Intorno, la cabina si ammorbidì. Qualcuno sorrise con gli occhi lucidi. Una signora anziana, due file più in là, mormorò:

— Che bambino intelligente… a chiedere aiuto così.

La voce corre tra i sedili

La storia si diffuse in pochi minuti, come succede sempre in volo: a bassa voce, ma velocissima.

— Era quel segnale che fanno vedere nei video… — disse un ragazzo al compagno, con lo stupore di chi realizza che certe cose servono davvero.

— Vedi? Per questo bisogna insegnarle ai bambini — rispose una madre, stringendo la mano della figlia.

Avvisato dall’equipaggio, il comandante prese il microfono con tono calmo:

«Signore e signori, desidero ringraziare un nostro giovane passeggero per la prontezza e l’equipaggio per l’attenzione. A volte basta un gesto piccolo, nel momento giusto, per rimettere in ordine una giornata.»

Partì un applauso spontaneo, più caldo di quanto una cabina sappia essere. Ethan arrossì e si nascose un po’ nel maglione della madre, ma stavolta era un nascondersi sereno: non per paura, per pudore.

Gratitudine e una lezione silenziosa

Più tardi Emily raggiunse Sophia vicino alla cambusa. Aveva gli occhi rossi, ma brillavano.

— Ho sottovalutato tutto — disse piano. — Pensavo che ce l’avrebbe fatta, che era “solo un posto”. Ma lui… lui si è sentito solo davvero. Tu l’hai visto quando io non ho saputo farlo.

Sophia scosse la testa, senza prendersi meriti.

— Il merito è suo. Si è ricordato cosa fare e ha chiesto aiuto.

Ethan, poco dietro, la guardava con quella timidezza pulita dei bambini buoni.

— Ce l’hanno insegnato a scuola — disse. — Hanno detto che serve nelle emergenze. Io non sapevo se questa fosse… però avevo paura.

Sophia si abbassò per allinearsi al suo sguardo.

— Era abbastanza — rispose. — E tu sei stato coraggioso. Sai qual è il vero coraggio? Non è non avere paura. È fare la cosa giusta anche tremando.

Ethan annuì lentamente, come se quelle parole si sistemassero in un posto nuovo dentro di lui.

Una storia che continua a viaggiare

Quando il volo 237 atterrò a Los Angeles, Ethan camminava con le dita intrecciate a quelle della madre, più leggero. Chi passava gli regalava un sorriso, qualcuno sussurrò:

— Bravo, campione.

Poche ore dopo, Emily raccontò tutto online. La storia iniziò a rimbalzare di bacheca in bacheca; tanti genitori scrissero che avrebbero insegnato quel segnale ai propri figli, “nel dubbio”, come si mette una cintura prima ancora di averne bisogno.

Interpellata più tardi, Sophia disse solo:

— Ho fatto quello che faccio sempre: prestare attenzione. Il coraggio, oggi, lo ha avuto Ethan.

Per Ethan, quella paura diventò una piccola fierezza: la prova che si può essere forti anche con la voce che trema.

Per Sophia, un promemoria limpido che il suo lavoro non è soltanto servizio: è cura.

E per chi era su quell’aereo, una certezza da portarsi a casa: a volte gli eroi non hanno mantelli — hanno dieci anni e la lucidità di alzare una mano in silenzio.